SonarworksのSoundID Referenceを導入してよかった!

皆さんは、DTMで楽曲制作時にスピーカーやヘッドフォンからのモニター音声を補正していますか?

当教室では、先月に「SoundID Reference for Speakers & Headphones with Measurement Microphone」を導入しました。導入した結果は、ヘッドフォン、スピーカーともに今までより格段に聴きやすくなり、かなり満足しているので、皆さんにも共有します。

導入のきっかけは、楽曲制作中に普段と違うヘッドフォンに変えてみたところ、ミックスの結果がガラッと変わってしまい、どちらのヘッドフォンがより最適なのかがわからなくなってしまったからです。

ちょうどセール期間が終わった直後という事もあり購入を迷ってしまいましたが、思い切って熊本の楽器店で注文!取り寄せ先に在庫があったので、一週間ほどで入手できました。

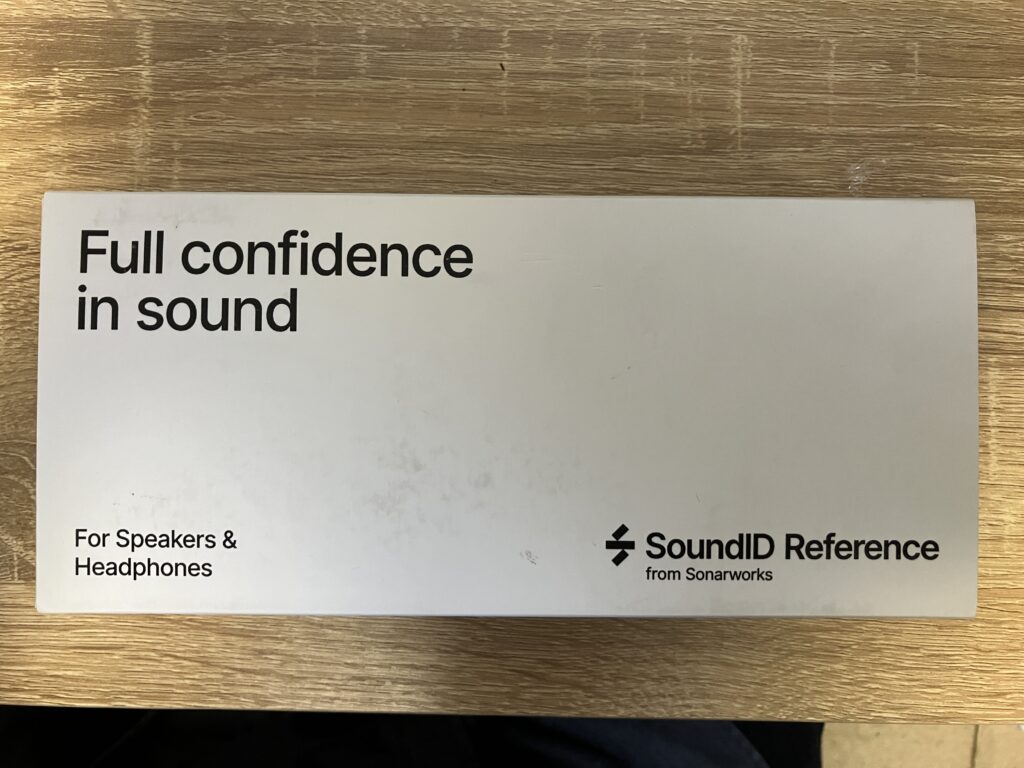

ソフトのインストールも無事に終わり、まずはヘッドフォンの補正から開始。普段使っているYAMAHAヘッドフォンHPH-MT8を使って補正のON/OFFで聴こえ方の比較をしてみました。補正OFF時/ON時の周波数特性は次の通りです。

〇YAMAHAヘッドフォン補正OFF時

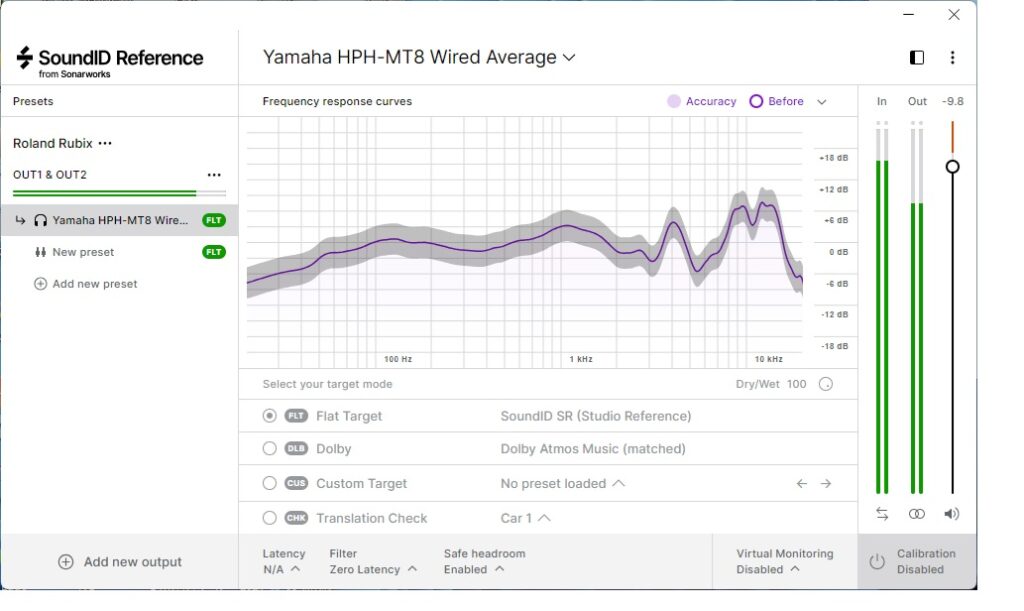

〇YAMAHAヘッドフォン補正ON時

結果は、補正ONの時がより聴きやすく感じました。また手持ちのSHUREとRolandのヘッドフォンも同様に登録して、それぞれ補正ON/OFFの違いを比較試聴してみましたが、こちらも補正ONの時がよりフラットな特性になり、補正OFF時に比べて聴きやすく感じました。そして3機種ともに補正ON時の聴こえ方の傾向が似ているようにも感じました。つまり、ヘッドフォンの周波数特性に左右されないフラットな状態で比較試聴できているという事だと思います。ホントに導入してよかったです。

続いてスピーカーからの音の補正。付属のマイクを使って、熊本市の自宅にある部屋の周波数特性を37ヶ所分測定。思った以上にスピーカーからの基準音が大音量でしたが、無事に測定完了。補正OFF/ON時の周波数特性は次の通りです。

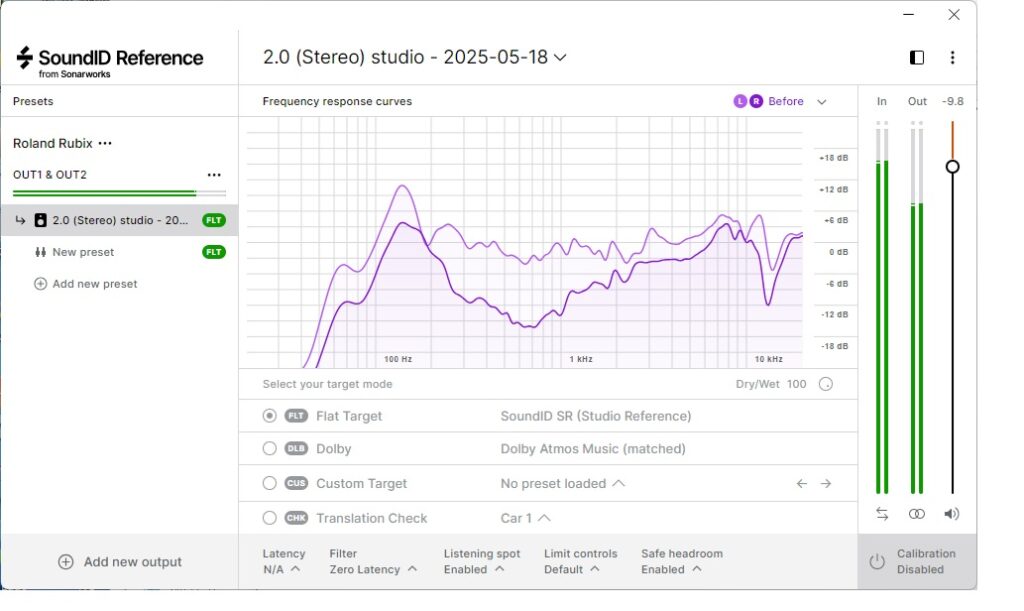

〇スピーカー補正OFF時

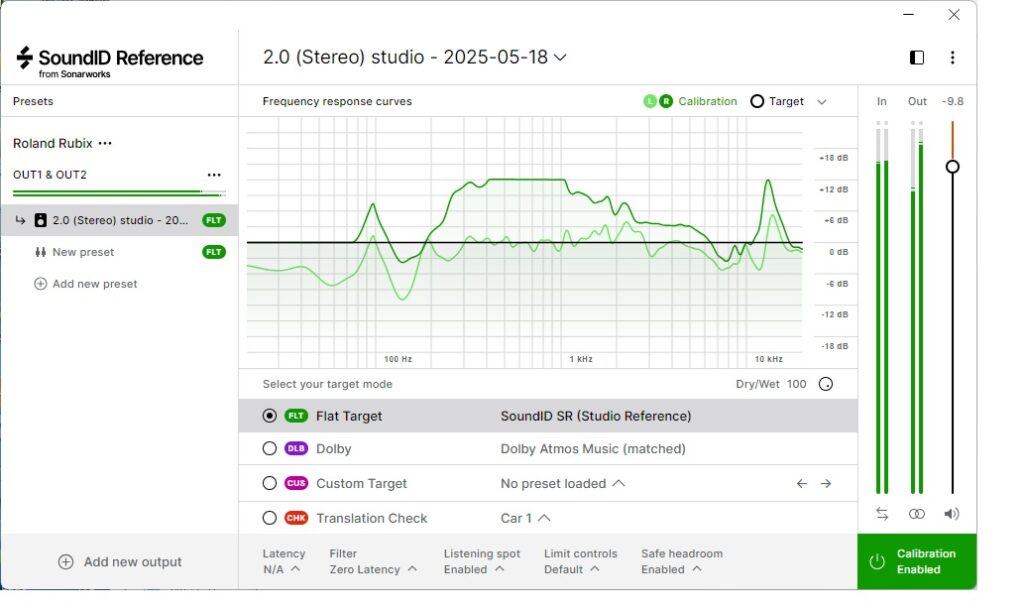

〇スピーカー補正ON時

こちらに関しては、左右の周波数特性グラフに差がある事が分かりビックリ!確かに、補正OFF時だと聴感上では左側の音が大きく、ドラムもセンターからずれて左寄りに聴こえていましたが、補正をONにする事で左側のレベルが下がって左右同じバランスで聴こえてきて、ドラムもセンターから鳴っていました。今まで気が付きませんでした。スピーカーの配置位置や部屋の環境により感じ方は変わると思いますが、熊本市の自宅の部屋での環境においては、SoundID Reference導入の効果は絶大でした!

今回「SoundID Reference for Speakers & Headphones with Measurement Microphone」を導入してヘッドフォンやモニタースピーカーからの音声を補正することで、改めて周波数特性がフラットな環境でモニターすることの大切さを実感しました。特にスピーカーの補正に関しては、周波数特性がフラットになるように配置を考えたり、壁からの反射音を押さえたりといった事が難しいですが、これを導入することで安心してDTMでの楽曲制作ができるようになると思います。またヘッドフォンについてもフラットな周波数特性に補正された環境で作業できるので、ヘッドフォン固有の特性に左右されずにミックス作業ができるようになると思います。皆さんも導入をご検討してみてはいかがでしょうか。